لا يزال فيروس كورونا المستجد يتصدر أخبار الصحف والعناوين حول العالم مع تزايد عدد الإصابات ووصوله لأكثر من 191 دولة حول العالم بمعدل إصابات تجاوز 400 ألف إصابة جديدة، خصوصاً مع نشوء بؤرٍ جديدة في الولايات المتحدة الأميركية واستمرار الانتشار واسع النطاق في أوروبا. وفي ظل غياب علاجٍ دوائيّ أو لقاحٍ يمكن استخدامهما ضد الفيروس في الوقت الحاليّ، فإن السياسة المتبعة تتمثل بتبطيء انتشاره لتكون هيئات الرعاية الصحية قادرة على استيعاب الحالات وكسب الوقت ريثما يتم إنتاج لقاح، وهذا الأمر تمثل عبر تطبيق مفهوم الابتعاد الاجتماعي بالترافق مع اتباع عدة إجراءاتٍ صحية تهدف لتقليل نسبة العدوى بشكلٍ كبير.

نجحت سياسة الابتعاد الاجتماعي في العديد من الدول مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، ولا تزال العديد من الدول تنتظر نتائج سياساتها الجديدة المتمثلة في قوانين حظر التجول ومنع التجمعات والنشاطات الاجتماعية وإغلاق المحال غير الضرورية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات بتخفيض معدل الإصابات اليوميّ، وعلى افتراض التزام المواطنين بقواعد الابتعاد الاجتماعي فإننا قد نصل قريباً لمرحلة انتشار متحكم فيه للفيروس. قد تبدو هذه القراءة جيدة على المدى الزمني القصير، ولكنها تشتمل على العديد من الأمور غير المعلنة التي ستترك انعكاساتٍ بالغة على المدى الطويل، والتي قد تُشير إلى أن سياسة تسطيح المنحنى والتحكم في معدل الانتشار قد لا تمثل أموراً كافية من أجل السيطرة على الوضع بشكلٍ جيد، خصوصاً عند الحديث عن النواحي الاقتصادية المُرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

لنكون واضحين، مواجهة فيروس كورونا المستجد تتطلب من الجميع إدراك أننا سنعاني من آثارٍ قصيرة وطويلة الأمد تتمثل في أسلوب حياتنا وكذلك في النواحي الاقتصادية المختلفة للمجتمعات التي نعيش فيها، والتي يمكن أن نفهمها على مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن الآثار السلبية قصيرة الأمد التي سيخلفها الفيروس (وهذا يعني ما سيحدث خلال هذا العام)، والمرحلة الثانية تتضمن الآثار متوسطة الأمد التي سيخلفها الفيروس (وهذا ما سيحدث خلال العام المقبل). عبر الانتشار الواسع للفيروس في الصين -ومن ثم نجاح السلطات هناك باحتواء انتشاره إلى حدٍ كبير- يمكننا أن نفهم ما هي الآثار السلبية قصيرة الأمد التي خلفها الفيروس على الاقتصاد وحجم الخسائر المرتبطة بذلك. ولكن ماذا عن الآثار متوسطة الأمد؟ كيف سيكون الحال العام المقبل؟

تسطيح المنحنى: غير كافٍ ومكلف جداً

كنا قد استعرضنا سابقاً مفهوم تسطيح المنحنى ودوره في مكافحة انتشار فيروس كورونا وكونه الإستراتيجية المتبعة من قِبل معظم الهيئات الصحية في دول العالم. الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هي تقليل معدل الإصابة بالفيروس بما يجعل المستشفيات قادرة على استيعاب الحالات ومعالجتها بدلاً من إغراقها دفعةً واحدة بعددٍ كبيرٍ من المرضى الذين يحتاجون العناية، وهو الأمر الذي حدث في إيطاليا؛ حيث سبب الارتفاع الهائل في عدد الإصابات خلال وقتٍ قصير بانهيار قدرة المستشفيات على استيعاب كل الحالات وارتفاع معدل الوفيات بشكلٍ مذهل، وصل حتى 9.5% من مجمل عدد الإصابات؛ والسبب الأساسي للوفاة هو عدم القدرة على توفير الدعم الصحي لكل الأشخاص الذين سيحتاجونه، مما يضع الأطباء والطواقم الطبية على الدوام بمواجهة موقفٍ صعب: يجب عليهم اختيار من سيحصل على الرعاية الصحية ومن لن يحصل عليها، وبمعنى آخر: عليهم اختيار من سيتعرض لخطر الموت.

بناءً على التحليل السابق وفي غياب لقاح وعلاج دوائي ضد مرض كوفيد-19، أصبحت إستراتيجية تسطيح المنحنى هي الهدف الأساسيّ لكل الجهود المبذولة حالياً كطريقة لاستيعاب الجائحة الوبائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. بالرّغم من الإيجابيات التي توفرها هذه السياسة، إلا أنها تنطوي أيضاً على بعض الجوانب السلبية. أول النتائج السلبية هي التعطيل الطويل للأعمال والنشاطات في المجتمع كنتيجة لإجراءات الابتعاد الاجتماعي، ومع بقاء السياسات الهادفة لتقليل التواصل بين الأفراد قيد التفعيل، فإن هذا يعني حدوث ركودٍ اقتصاديّ بكل تأكيد، ولو أن هذا الركود سيكون من السهل التعامل معه لكون مسبباته معروفة ومتوقعة.

والجانب السلبي الثاني المرتبط بسياسة تسطيح المنحني هو افتراض أن معظم السكان سيصابون بالفيروس، وبالتالي سيتشكل مناعة جماعية كبيرة ضده، وذلك قبل أن يستمر عدد الإصابات بالتزايد ودون أن يستمر المنحنى لفترةٍ زمنية طويلة. المشكلة الأساسية هنا أن المناعة ضد مرض كوفيد-19 لا تزال سؤالاً علمياً مفتوحاً، بمعنى أن الجوانب المتعلقة بالمناعة المكتسبة ضد الفيروس لا تزال مبهمة وغير واضحة المعالم، ولكن وعلى افتراض أن الإصابة بالفيروس والشفاء منه سيعني اكتساب مناعة دائمة ضده، فإن تخفيض معدل الإصابات بشكلٍ كبير -كما تقترح فكرة تسطيح المنحنى- سيعني وجود عددٍ كبيرٍ من الأشخاص الذين لن يصابوا بالفيروس، وبالتالي لن يكتسبوا أي مناعة ضده، وفي حال عودة تفشي المرض من جديد سنكون مضطرين لإعادة نفس الإجراءات من جديد: تطبيق الابتعاد الاجتماعي والحجر الصحي وتقليل الاحتكاك والتواصل بين الأفراد.

يوجد حالياً العديد من العلماء الذين يعتقدون أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية قد طبقت مبدأ الابتعاد الاجتماعي بشكلٍ متطرف بما أدى لاحتواء الفيروس على المدى المنظور، ولكنه لم يحل المشكلة الأساسية على المدى الطويل.

ما يمكن أن نفهمه من الكلام السابق هو أن هنالك جانباً إيجابياً سينعكس على المجتمع ككل لو تم ترك الفيروس ينتشر بما يؤدي لتشكل شريحةٍ كبيرة من السكان التي لن تكون حاملة له من جديد بعد شفائها، وهذا يعني أن تطبيق مبدأ المناعة الجماعية هو استثمارٌ مستقبليّ سيؤدي لخلق آثار إيجابية على المدى الطويل أفضل من الآثار الإيجابية على المدى القصير والناتجة عن تطبيق مبدأ الابتعاد الاجتماعي. اعتمدت بريطانيا على مبدأ المناعة الجماعية في خطتها الأولية لمحاربة الفيروس، وذلك على مبدأ التضحية بفرد من أجل الفريق. بكل الأحوال، نجد أن عدم توافر معلومات كافية وأكيدة عن الفيروس نفسه قد تسبب في كون تطبيق المناعة الجماعية محفوفاً بالمخاطر: قضاء أسبوع في المنزل بعوارض خفيفة هو شيء، والتعرض لخطر الموت من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة هو شيءٌ آخر. الكيفية التي يمكن بها تطبيق سياسة المناعة الجماعية من دون تعريض الأفراد لخطر الموت تعد أمراً صعب التخيل في الوقت الرّاهن، وقد تكون رهاناً خاسراً يؤدي لنتائج غير متوقعة، وهذا ما يعيدنا للسياسة التي تتمحور حولها خطط مواجهة الفيروس: الابتعاد الاجتماعي.

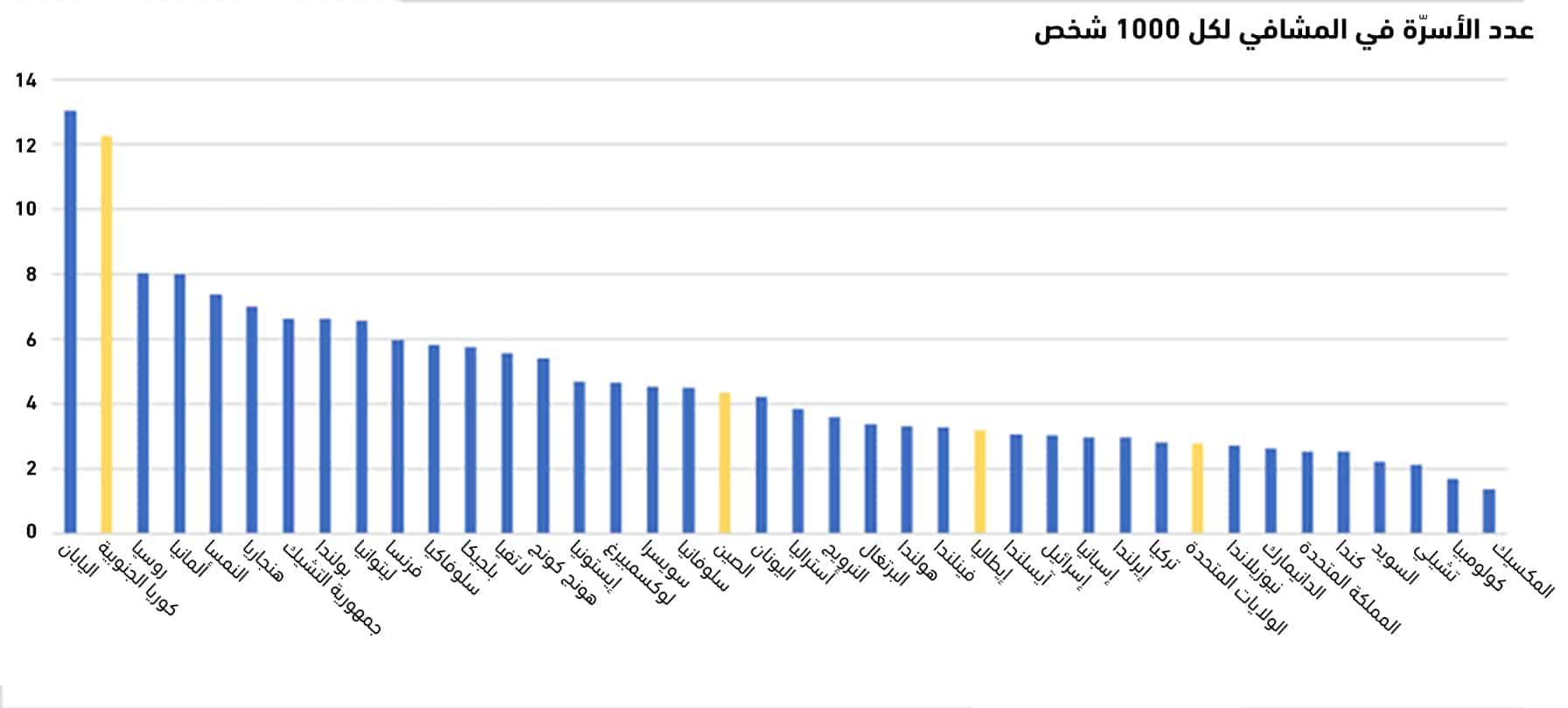

ما المشكلة الأساسية هنا؟ حسناً، لنعد للمخطط الشهير الخاص بمفهوم تسطيح المنحنى الذي يُظهر كيفية مساهمة مفهوم تباعد المنحنى بجعل نمو الفيروس بطيئاً بما يتناسب مع قدرة المستشفيات على احتوائه. هذا المنحنى مضلل نوعاً ما؛ لأنه يُظهر الطاقة الاستيعابية للمستشفيات على نحوٍ أكبر بكثير مما هي عليه، ونستطيع التدليل على ذلك عبر معرفة الإحصاءات المتعلقة بعدد أسرة المشافي لكل 100 ألف نسمة في العديد من الدول:

أول الأمور التي نستطيع ملاحظتها من المنحنى السابق هي عدم امتلاك كل الدول لنفس القدرة الاستيعابية من ناحية عدد الأسرّة في المستشفيات، فدول كاليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا تمتلك قدراتٍ أعلى بكثير من إيطاليا وإسبانيا وتركيا -كمثال- على استيعاب المرضى ومعالجة الحالات الناتجة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، وربما هذا ما يُفسر نسبة الوفيات المنخفضة جداً في كوريا الجنوبية وألمانيا بالمقارنة مع نسبة الوفيات الهائلة في إيطاليا وإسبانيا. عدد الأسرّة في المستشفيات هو جانبٌ واحد من جوانب عديدة يجب أخذها بعين الاعتبار عند دراسة وفهم قدرة نظام الرعاية الصحية على استيعاب الحالات، وعند التطرق لأمورٍ مثل عدد المنافس الرئوية وعدد غرف العناية المشددة فإن الأمور ستكشف عن فوارق كبيرة بقدرات الرعاية الصحية بين الدول.

ما الذي يعنيه هذا الأمر؟ ببساطة، تسطيح المنحنى قد يكون فعالاً لبعض الدول، بينما لن يكون فعالاً في دولٍ أخرى؛ لأنه مهما كان معدل الإصابات منخفضاً، فإن المستشفيات ستبقى عاجزة عن استيعاب كل الحالات، وسيجد الأطباء أنفسهم مرةً أخرى مضطرين لاتخاذ القرار السيئ: مَن يجب أن يحصل على العلاج ومن يجب ألا يحصل عليه؟ بهذه الصورة فإن الخيارات المستقبلية المتاحة تبدو لنا كما يلي: إما الإبقاء على الوضع الحالي من إستراتيجية تسطيح المنحنى عبر الابتعاد الاجتماعي (وهو ما يعني الوصول لنقطةٍ مؤكدة من انهيار نظام الرعاية الصحية بسبب عدم القدرة على استيعاب كل الحالات)، أو اتخاذ سياسات أكثر صرامة لإبطاء معدل الانتشار بشكلٍ كبير واحتواء الفيروس بشكلٍ كامل (كما فعلت الصين وكوريا الجنوبية واليابان) والتعايش مع خطر عودة ظهوره من جديد والاضطرار إلى إعادة تطبيقات إجراءات حظر التجول والابتعاد الاجتماعي من جديد. ومن المنصف القول بأنه في حالة أميركا وأوروبا وأستراليا، فإن الخيار الثاني لم يعد متاحاً؛ لقد تجاوز الفيروس مرحلة إمكانية احتوائه، والخيار الوحيد هو إبطاء انتشاره.

الحل البديل: زيادة سعة نظام الرعاية الصحية بشكلٍ كبير

على ضوء المفاهيم السابقة فإننا يجب أن نفهم أمراً هاماً: إن لم نكن قادرين على تسطيح المنحنى بما يكفي لجعله يتناسب بالفعل مع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية، فإن الحل الوحيد هو تعزيز نظام الرعاية الصحية نفسه ورفع سعته الاستيعابية بشكلٍ كبير. هذا بالضبط ما قامت به الصين في مدينة ووهان عندما أقدمت على بناء عدة مستشفيات خلال فترةٍ زمنية قياسية، ونظراً للخطوات الصارمة التي تم اتخاذها لإجبار معدل الإصابات على الانخفاض بشكلٍ كبير خلال زمنٍ قصير، فإنه من المرجح أن تحتاج الصين لهذه المستشفيات خلال الجولة الثانية من انتشار الفيروس. بكل الأحوال، وبالعودة للنقطة الأساسية، فإن زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات يجب أن يمثل أولوية المرحلة الحالية، وهو أمرٌ لم يتم مناقشته كما يكفي من قبل العديد من حكومات الدول المعنية والمتضررة بشكلٍ كبير من انتشار الفيروس فيها.

قد يبدو أن من الصعب تكرار ما فعلته الصين نظراً للعديد من الظروف، وبكل تأكيد فإن عملية تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات ستتطلب وقتاً لا يستهان به، ولكن لنطرح السؤال بطريقةٍ معاكسة: ماذا كان سيحدث لو تم اتخاذ قرار تعزيز سعة نظام الرعاية الصحية استعداداً لموجة تفشي الفيروس المقبلة في أوروبا وأمريكا، في الوقت الذي كان انتشاره الأعظم محصوراً بالصين وعدة دول آسيوية أخرى؟ كي لا نعيد طرح نفس السؤال في المستقبل، فإن البدء الفوريّ بإجراءات تعزيز سعة المستشفيات هو أمرٌ يفترض ألا يكون هنالك مفرٌ منه.

كلمةٌ أخيرة: وماذا الآن؟

إبطاء معدل الانتشار هو الوسيلة الوحيدة الباقية أمام العديد من الدول التي تفشى فيها مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. والهدف الأساسي هو كسب الوقت اللازم للوصول للقاحٍ فعال قبل أن يفتك المرض بعددٍ كبيرٍ من البشر. وتحقيق هذا الأمر هو مسؤولية متعددة؛ فمن ناحية هنالك مسؤولية اجتماعية كبيرة على الأفراد أنفسهم، التي ترتبط بالتزامهم بإجراءات الحجر الصحي والابتعاد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية، ومن ناحية أخرى هنالك مسؤولية على مستوى الحكومات التي يتوجب عليها التوجه لدعم أنظمة الرعاية الصحية فيها لتكون قادرة على استقبال كل الحالات الممكنة. تسطيح المنحنى عبر الابتعاد الاجتماعي لن يكون كافياً للتصدي للمرض في ظل العجز الخاص بأنظمة الرعاية الصحية حول العالم، وهكذا -وحتى على فرض التزام كامل الأفراد بكل إجراءات العزل المطلوبة- فإن أعداد المصابين ستتجاوز ما تستطيع المستشفيات تحمله.